前回に引き続き、秋のお話をしていきます。

今回は秋の薬膳です。

秋のキーワードは

“燥”“肺”“収”

でしたね。

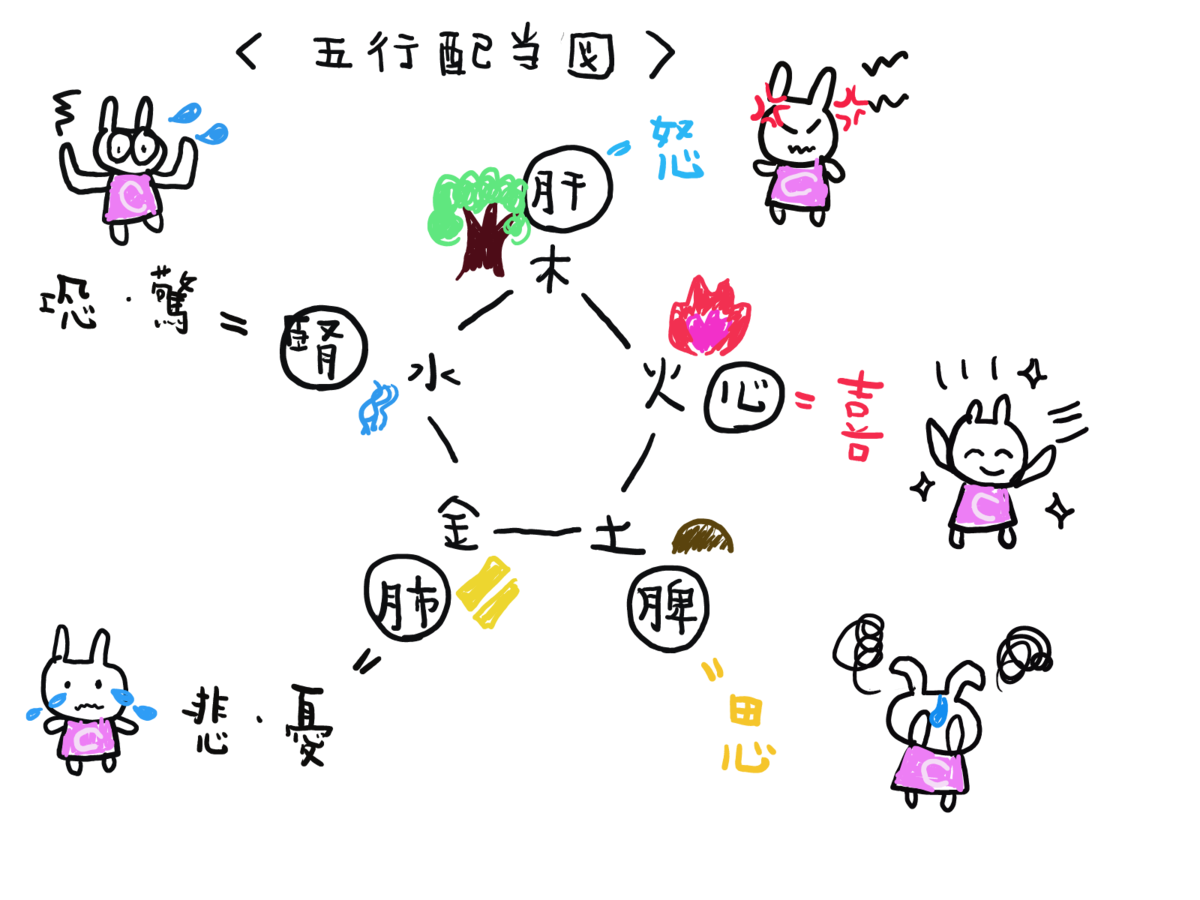

五行色体表からみてみると

五臓:肺

五季:秋

五気:乾

五色:白

五味:辛

なのでここに当てはまるものがまずは秋におすすめの食材になるのが分かりますね。

・白いもの

:白ごま、えのき、れんこん、豆腐、白きくらげ

・辛いもの

:ねぎ、生姜

辛いものは肺を助けてくれる効果がありますが

摂り過ぎると発汗や発散によりかえって身体の水分を減らしてしまうことがあります。

摂取する時は適量がいいでしょう。

この時期に激辛のものを摂るのは控えることをお勧めします。

また食物性味表よりこの時期に良い食べ物をみていきましょう。

・肺を潤す効果のある食材

:山芋、春菊、松の実、果物類(梨、バナナ、みかん、リンゴ、柿など)

・津液を生じて体内を潤す食材

:豆腐、豆乳、トマト、もやし、れんこん

以上の食材の中には身体を冷やす“寒性”や“涼性”のものもありますので

果物や食材を生のまま大量に摂取すると身体の冷えにつながりますので

量を控えめにしたり、温められるものは調理して摂るといいでしょう。

ここからは以上の食材を用いた、薬膳レシピについてみていきます。

≪山芋の梅肉あえ≫ 「女性のための漢方生活レッスン」P.117より

①山芋(7センチ)は短冊切りにする

②梅干し(1~2個)は種を除いたあとに、たたいてなめらかにする

③これらを器にいれて、粘りが出るまでよくあえる

④酸味がつよければ、みりんを加える

完成

ここでこのレシピの考察です。

【山芋】

四性:平/甘

帰経:肺脾腎

効果:健脾・補気・滋陰・潤肺

【梅干し】(梅)

四性:平/渋酸

帰経:肝脾肺大腸

効果:生津・収れん・化痰

【みりん】

四性:温/甘

このレシピは肺を潤すだけではなく

脾を元気にして疲労を回復したりします。

また梅干しの“酸”とみりんの“甘”があるので

陰液を補い、身体をうるおす酸と甘の組み合わせも期待できます。

このように薬膳をわざわざ作るのは大変という方は

毎日の食事に手軽に取り入れる方法があります。

そのひとつにお味噌汁があります。

いつものお味噌汁に潤い食材のどれかを入れることで

これも立派な薬膳になります。

私は先生にエノキは潤い生薬の代用になると聞いてからは

乾燥が気になる季節になりますと

お味噌汁にほぼ毎回エノキを入れるようにしています。

またお豆腐も取り入れやすいですね。

今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました。

このブログをkindle本にまとめてみました。

ご興味がありましたらご覧下さい。